Autres accélérateurs

Si l’IPU — dont l’existence était encore peu appuyée sur les générations pré-Panther Lake — était un point mis en avant par Intel lors du Tech Tour US, là n’était pas le seul accélérateur dédié présent sur la puce. Le NPU, de 5e génération, avait la part belle, tout comme les IP de décodage/encodage média et… la connectivité, que nous n’attendions pas forcément ici. Voyons tout cela ensemble.

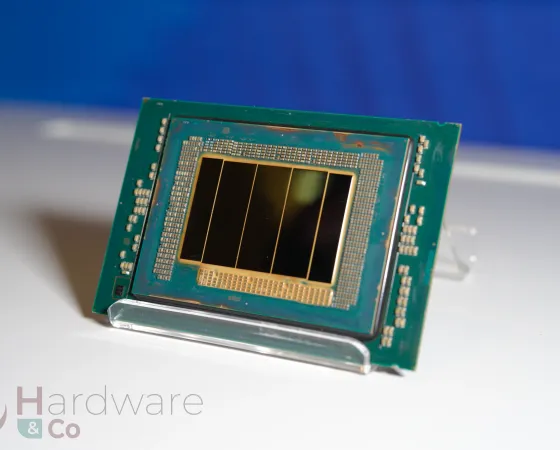

Un NPU lui aussi rafraîchit en 18A

En 2026, difficile de vendre un nouveau produit électronique ou logiciel sans y caser la mention "IA". Si le GPU est bien équipé dans ce domaine — particulièrement Xe et ses unités matricielles —, les cas d’usage demandant des tâches répétées d’inférence comme les arrière-plans virtuels des visioconférences ou le débruitage (visuel comme sonore) préfèrent une unité dédiée sous peine de faire fondre la batterie comme neige au soleil. Sauf que chez Intel — et contrairement aux Snapdragons — XeSS se base entièrement sur les unités du GPU, ce qui signifie que les bleus n’ont pas vraiment intérêt à gonfler outre mesure leur NPU, au risque de gaspiller du précieux silicium.

De ce fait, le passage au 18A a surtout été l’occasion de fortement réduire la taille du NPU tout en gardant sa puissance quasiment inchangée — Intel clamant un gain de 40 % en matière de performance par unité de surface : décoiffant ! Comprenez donc que la structure générale reste majoritairement dérivée du NPU 4, dont nous vous relation l’organisation interne ici, avec un support élargi des nombres en basse précision : le FP8 fait son entrée, tout comme les formats hybrides BF8 / E4M3 et HF8 / E5M2 encodant également des flottants en 8 bits, mais en modifiant l’équilibrage mantisse / exposant de manière à privilégier la précision ou la capacité à représenter des grands nombres. Rajoutez un peu de mémoire (4,5 Mio localement dans des scratchpads programmables, et 256 Kio dans un L2 des plus classiques), et voilà un bel aperçu de ce NPU en version 5, pour rappel initialement dérivé des accélérateurs de la start-up Movidius.

Côté performance, le composant cube désormais à 50 TOPS (contre 48 auparavant), mais nous imputons ce progrès à une augmentation de la fréquence et non des unités de calcul. En effet, le bousin conserve ses 12k unités MAC, mais en doublant la taille des Mac Arrray composés de ces unités. Du coup, leur nombre total est divisé par 2 en passant de 6 Neural Compute Engines à seulement 3. Dans les faits, cela signifie une perte sèche de la moitié des DSP SHAVE (unités généralistes VLIW chargées d’effectuer toutes les opérations autres que les multiplications-accumulations) ; ce qui fait suite à l’augmentation de la taille des réseaux signifiant toujours plus de calcul par couche, proportionnellement au détriment des fonctions d’activation. Cependant, ces unités sont également plus puissantes, puisque des primitives hardwares de calcul direct des sigmoïdes et des tangentes leur sont disponibles, en plus de fonctions linéaires par morceaux de la génération précédente. Grandement utilisées comme fonctions d’activation, les premières citées devaient être émulées de manière logicielle sur les NPU de génération précédente, ce qui limitait la performance.

Avec ces changements et en additionnant choux et patates (bon courage pour synchroniser tout ce beau monde si vous faites mouliner un réseau unique sur CPU, GPU et NPU), Intel arrive à un total de 180 TOPS pour Panther Lake, à comparer à la centaine de TOPS actuellement disponible sur Arrow Lake haut de gamme. Une évolution essentiellement causée par le gonflement du GPU, certes, mais n’est-ce pas là les attentes principales pour les progrès d’un SoC orienté mobilité ?

Media Engines

Radicalement différent du NPU, les Media Engines (encodeurs et décodeurs matériels) sont habituellement associés au GPU, bien que rien ne les y contraint. D’ailleurs, Panther Lake les intègre sur la tuile Compute, celle intégrant également CPU et NPU. Pas de grand discours étoffé ici, bien que le composé ait été revu pour y rajouter moult codec. En plus des traditionnels HEVC/h265, VVC/h266 et VP9, l’AVC et l’AV1 sont désormais pris en charge en version HDR pour l’encodage et le décodage et les formats de chez Sony XAVC-H, XVC-HS et XAVC-S font leur apparition avec les mêmes caractéristiques. Voilà qui devrait rassurez les amateurs de contenus vidéomédiatique à basse consommation !

Une petite erreur s’est glissée dans cette slide : la zone surlignée correspond aux Display Engine (contrôleurs d’affichage) et non aux Media Engine (encodeurs / décodeurs matériels). Le bon bloc est en fait situé juste en dessous. Pour s’en convaincre, un petit tour sur le schéma logique de Lunar Lake montre la parenté.

Display Engine

Décoder des médias compressés, c’est bien, encore faut-il avoir de quoi les afficher ! Si les bleus n’ont pas causé du Display Engine — le composant permettant au SoC de communiquer avec un écran DP ou HDMI — probablement puisque ce dernier reste inchangé par rapport à Lunar Lake, la firme avait toutefois une nouvelle technologie dans sa manche en démo, rétrocompatible avec Lunar Lake qui plus est. Nommée Intel Intelligent Display, son principe est simple : communiquer avec une dalle HDR en analysant la luminance de l’image affichée. En fonction de cette quantité (qui est grosso modo liée à la puissance lumineuse crachée par l’écran), il est possible de jouer sur la tension d’alimentation des pixels, toutes les couleurs n’ayant pas besoin du maximum de jus pour fonctionner optimalement. Ainsi, en réduisant la tension, des économies d’énergies peuvent être effectuées, ce qui est grandement bénéficiaire aux laptops pour qui les deux dépenses en énergies principales sont l’écran et le SoC.

Pour que la chose se répande dans tout l’écosystème, Intel est actuellement en discussion avec les fabricants de dalles afin de converger vers un standard — nous imaginons facilement une extension VESA, comme l’Adapatative Sync standardise la V-Sync.

Connectivité

Alors que le WiFi 7 et le Bluetooth 6 sont encore loin d’être démocratisés, nous n’attendions d’innovation à ce niveau chez Intel. C’est pourtant mal connaître la firme, dont le WiFi 6E — initialement non standardisé par le WiFi alliance — était précurseur de la version 7 : c’est ainsi que la "révision 2" ou "R2" du WiFi 7 nous a été présentée, accompagné de nouveaux usages de la dent bleue. Deux améliorations qui — surprise ? — sont bien évidemment compatibles avec Panther Lake.

Tout comme ses prédécesseurs, Panther Lake opte pour une solution hybride pour sa connectivité : si la couche MAC est désormais intégrée au PCH (tuile d’I/O), le PHY est encore dédié à un module CNVio externe, dont l’interface — STEP — a dû être développée en interne pour accepter 11 Gbps dans des conditions de latence strictes.

WiFi 7, oui, mais en révision 2 !

Le WiFi 7 R2 n’apporte pas de bouleversement majeur dans la manière d’envoyer des données — contrairement au WiFi 6E et sa bande 6 GHz —, mais concentre ses efforts dans des optimisations locales capables d’améliorer l’expérience utilisateur dans 4 cas : la reconfiguration multilien, un mode de restriction du temps d’attente améliorant le déterminisme des temps de communication, la capacité de migration de client sur plusieurs bandes et la capacité de réservation de canaux pour la communication P2P.

Dans le cas de la reconfiguration multilien (slide de gauche ci-dessous), le principe n’est pas très complexe : il s’agit tout simplement de pouvoir dynamiquement bouger les clients entre bandes de manière à pouvoir éteindre les fréquences inutilisées, et ainsi économiser de l’énergie — typiquement le spectre des 2,4 GHz, présent principalement pour des raisons de rétrocompatibilité sur nos appareils récents. Le mode "Restricted TWT", ou "temps d’attente de cible restreint" une fois traduit, permet au routeur de réserver sur demande des périodes temporelles dédiées à la communication avec des appareils critiques, ce qui permet d’éviter les paquets perdus du fait d’appareils tentant d’envoyer des données en même temps, et, ainsi, limiter les pertes de débits et latences inconsistantes habituelles des réseaux sans-fils partagés.

La troisième optimisation, single-link enhanced multi-link single radio (single-link eMLSR), consiste à partager plusieurs liens — comprendre, plusieurs bandes — entre le routeur et le client. Si la plupart des clients possèdent deux antennes et peuvent les utiliser me manière conjointe (eMLSR de base), le partage n’est pas forcément simple, notamment si le Bluetooth est actif, puisqu’il requerra à son tour une antenne pendant la durée nécessaire à envoyer et recevoir ses paquets. La nouvelle amélioration permet à un unique lien d’être actif à la fois, ce qui laisse la seconde antenne inutilisée, limitant la consommation et évitant le partage avec la dent bleue. Contrairement à un lien simple standard, la seconde connexion demeure dormante, et peut ainsi être réveillée et utilisée quasi immédiatement en cas d’encombrement soudain de la bande, par exemple lors de la connexion de multiples appareils.

Enfin, la dernière amélioration concerne les communications interappareils : normalement, si deux machines discutent entre elles via WiFi, elles doivent passer par le routeur, ce qui est source d’inefficacité. Avec la coordination P2P, ce dernier peut réserver des canaux pour une communication directe, limitant l’encombrement et améliorant les vitesses de transferts. Youpi !

Bluetooth 6 amélioré

Tout comme Apple avec sa fonctionnalité de recherche des AirPods, Intel a bûché sur une technologie permettant de localiser un appareil récepteur par Bluetooth. En effet, grâce à une combinaison de mesure de temps de propagation du signal et de variation de la phase (c’est-à-dire de décalage de l’onde reçue par rapport à celle envoyée) et connaissant la vitesse de transmission de l’onde électromagnétique (qui est celle de la lumière, pas vraiment très dur à savoir !), il est possible d’obtenir une estimation de la distance avec l’autre appareil.

Intel annonce avoir atteint une précision d’une dizaine de centimètres seulement, ce qui est assez remarquable pour une technologie n’ayant pas été prévue pour cette utilisation initialement — et qui semble largement suffisant pour retrouver son casque, sa souris ou ses écouteurs au fond du canapé.

C’en est tout pour les IP annexes de Panther Lake, ce qui clôt notre analyse architecturale de la bête - félicitation d’y avoir survécu ! Rendez-vous à la page suivante pour un dernier regard d’ensemble sur le SoC et la conclusion de ce tour d’horizon des caractéristiques papier.

Les évolutions architecturales sont faible mais l'augmentation du nombre d'unité cpu/gpu va dans le bon sens

Le 12 xe sera t il disponible a faible tdp ?

J'ai peur que face a un apu 12 core zen 6/6c 16 core cpu mais 12 e/lpe core ça ne va pas etre suffisant

Côté gpu intel va etre devant amd en attendant udna

Pas d'infos sur les SKU officiellement, il faut regarder les rumeurs. Néanmoins, il est très souvent possible de brider les puces avec un faible TDP (ou les faire thermal throttle dans le pire cas).

Appriorie pas de 12 xe en version u dommage